数据结构 - 图

2025年4月8日

目录

目录

数据结构-图

图就是一群点与点之间的连接关系。

图 = 点 + 关系

我们一般利用矩阵对它进行计算。

图的术语

图的术语很多很多,分类记忆优先。

一类:必须掌握,写代码会直接用到的术语

这些术语不仅是定义,更是写代码、分析题目的关键词

| 术语 | 意义 |

|---|---|

| 有向图 / 无向图 | 箭头 vs 无箭头,影响建边方式(add(u,v) 是否对称) |

| 邻接(Adjacency) | 一个点相邻的所有点,用于 DFS / BFS |

| 出度 / 入度 / 度 | 出去多少条边、进来多少条边,图遍历/拓扑排序常用 |

| 加权图 | 边有权值了,要用 edge.to, edge.w 来写 |

| 简单路径 / 简单环 | 不重复点的路径 / 环,DFS 搜索路径时要判断 |

| 子图 | 原图的一部分,图论算法经常讲“找子图” |

二类:理解了就能用的术语

这些术语不是写代码的前提,但出现在算法分析里,比如题干说“强连通分量”,得知道那是啥

| 术语 | 建议 |

|---|---|

| 连通图 / 强连通图 | DFS/BFS 一遍能走完 vs 每个点都能互相到达 |

| 连通分量 / 强连通分量 | 把图分成“互相能到达的块” |

| 极大连通子图 | 不能再扩展的连通分量,Tarjan算法中会用 |

| 网络(flow network) | 用于网络流,前期接触少,可以见到再查 |

| 回路 / 环 / 简单环 | DFS 检测环判断用,图论题会提到 |

画成图理解,有题再回笔记复习,不需要死记硬背术语。

让G老师整理了一个简略的模板,复制粘贴一下。

图论术语学习笔记,仅供查阅

| 术语 | 中文解释 | 图论举例 | 代码意义 / 使用场景 |

|---|---|---|---|

| 有向图 | 边有方向,A→B 与 B→A 不同 | A → B → C | 邻接表只存 u→v,不加反边 |

| 无向图 | 边无方向,A-B 是双向的 | A - B - C | 建边要加两次 u↔v |

| 邻接 | 某个点能直接到达的点 | A 相邻点为 B, C | DFS / BFS / 最短路核心 |

| 入度 | 进入该点的边数 | C 有入度 2:A→C, B→C | 拓扑排序判断是否入度为 0 |

| 出度 | 从该点出发的边数 | A 有出度 1:A→B | 构建邻接表或最短路用 |

| 度 | 无向图中与该点相连的总边数 | B 有度 3:连了 A, C, D | 统计图结构复杂度 |

| 加权图 | 每条边有权重值(如距离、代价) | 边 A→B 权重为 3 | 需要额外记录权重 edge.w |

| 简单路径 | 路径中点不重复 | A→B→C 合法 | DFS 中用 visited[] 防止重复 |

| 简单环 / 回路 | 点不重复的闭环 | A→B→A 是简单环 | 判断是否有环 |

| 子图 | 图的一部分(点与边的子集) | G 的子图仅含 A, B, C | 大图中划分子问题 |

| 连通图 | 任意两个点之间有路径 | 一笔能走完所有点 | 用 DFS / BFS 判断连通性 |

| 强连通图 | 有向图中任意两点互达 | 所有点之间都有双向路径 | Tarjan 算法中强连通分量(SCC)判定 |

| 连通分量 | 连通图中独立的“块” | 一个图被分成多个连通子图 | 并查集找连通块 / 统计图中有几个分量 |

| 强连通分量 | 强连通图中的“极大块” | Tarjan 算法识别强连通部分 | 拆图结构、题目要求找 SCC 时使用 |

| 极大连通子图 | 无法再扩展的连通图 | 一次 DFS 得到的整块 | 判最大图结构 / DFS 局部图遍历 |

| 极小连通子图 | 包含所有点、最少边的连通图,去掉一条边就不连通,增加一条边就成环 | 原图有环,生成树去掉了冗余边 | 用来描述 MST 的性质/写题时判断图是否成树常用 |

| 网络(flow) | 带容量限制的有向图 | 边 A→B 最大流 5 | 最大流 / 最小割等网络流建模 |

比较

线性、树、图结构中

- 线性结构中,每个元素只有一个直接前驱和直接后继。

- 树形结构中,每个元素中有一个直接前驱,但可以有多个直接后继。

- 图形结构中,数据元素之间的关系任意。每个元素可以和任意多个数据元素相关,有任意多个直接前驱和直接后继。(在无向图中,在有向图视角下甚至互为前驱后继)

实现

ADT的C++类表示

Graph是一个支持添加边、遍历(DFS/BFS)、获取邻接点的抽象图结构。

支持有向图和无向图的建图形式,底层使用邻接表实现。适合作为图论算法的基础类。

// 图的抽象数据类型(ADT)结构表示

class Graph {

private:

int V; // 顶点数量

bool directed; // 是否为有向图

vector<vector<int>> adj; // 邻接表表示图

public:

// 构造函数:初始化图的顶点数量与有向/无向标志

Graph(int vertices, bool isDirected = false) {

V = vertices;

directed = isDirected;

adj.resize(V);

}

// 添加一条边(u 到 v)

void addEdge(int u, int v) {

adj[u].push_back(v);

if (!directed) {

adj[v].push_back(u); // 无向图加双向边

}

}

// 获取一个点的所有邻接点

vector<int> getNeighbors(int u) {

return adj[u];

}

// 深度优先遍历(DFS)

void DFS(int start, vector<bool>& visited) {

visited[start] = true;

for (int v : adj[start]) {

if (!visited[v]) {

DFS(v, visited);

}

}

}

// 广度优先遍历(BFS)

void BFS(int start) {

vector<bool> visited(V, false);

queue<int> q;

q.push(start);

visited[start] = true;

while (!q.empty()) {

int u = q.front(); q.pop();

for (int v : adj[u]) {

if (!visited[v]) {

visited[v] = true;

q.push(v);

}

}

}

}

// 获取图中顶点数量

int getVertexCount() const {

return V;

}

// 获取图中某点的度数(无向图)或出度(有向图)

int getDegree(int u) const {

return adj[u].size();

}

};

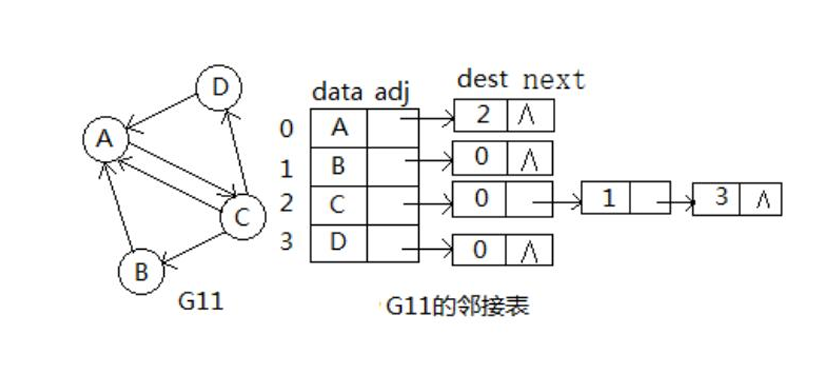

存储

图的存储用于存储点和边的关系,主要有2种方法。

- 邻接矩阵:用一个二维表格记录“有没有边”

- 邻接表:每个点有一张自己的“出边名单”

邻接矩阵(二维数组)

- 适合小图,构造简单直接。有几个顶点就存几个方向。

- 在一维数组里面存储顶点信息,二维矩阵中存储边的信息。

- 用一个二维数组

g[i][j]表示

有边:g[i][j] = 1(或权值 w)

没边:g[i][j] = 0(或 INF,无穷大)

对于稠密图,有向图,采用邻接矩阵非常合适。但存储大量无边信息,造成空间浪费。

这个很好构造,创一个二维数组,赋值关系间就好。比如1号元素指向2号元素,权值为2,则 g[1][2]=2

对于一些有权图问题,我们为了代码能跑,经常会设置INF,辅助最小路径问题,这样输入也方便

if (graph[i][j] == 0 && i != j) graph[i][j] = INF;邻接表

邻接表的实现和邻接矩阵很像,但不约束于邻接矩阵n*n的固定大小。

每一个顶点使用一个一维数组来存储,而边的存储是同一个顶点出发的所有边,组成一条单链表。

我们用 STL 实现的话,vector 的 push_back() 很好的起到了邻接表的实现来存储图。邻接表就是链表式的图结构。

当然也可以直接用链表,跳转。

对于稀疏图,无向图,采用邻接表非常合适。空间利用效率大幅度提高,不存储无边的无用信息。

STL 实现

无权图版本

//基本结构

const int N = 10010; // 最大点数

vector<int> graph[N]; // 邻接表:graph[u] 存放 u 的邻接点

//加边操作

void addEdge(int u, int v) {

graph[u].push_back(v);

graph[v].push_back(u); // 无向图要加两次

}

//遍历

for (int v : graph[u]) {

// u → v 有一条边

}

//非常类似链表遍历,每个点自己的链表就是vector有权图版本

vector<pair<int, int>> graph[N]; // pair<to, weight>

void addEdge(int u, int v, int w) {

graph[u].push_back({v, w});

// 如果是无向图:

// graph[v].push_back({u, w});

}

for (auto [v, w] : graph[u]) {

// u → v, 权重为 w

}

链表实现

struct Graph {

struct Node {//边的构造

int to; // 边通往哪个点

Node* next; // 还有没有其他边从该店出去

};

Node* head[N]; // 图的点对应的边,是数组

};

void addEdge(int from, int to) {

Node* newNode = new Node{to, head[from]};

head[from] = newNode;

}

//插入边“如果一个点有很多出边怎么办?如果没有出边怎么办?”

那我们就反向思维,我们链表存储的是图的边,并非图的所有点。点可以对应很多边,但边可以对应只有两个点。而且我们图的关系,看的往往是边的关系。

- 顶点编号 =

head[i]中的i - 边 = 存在于从

i出发的一串Node to指向的是该边的到达点,出发点就是插入这条边的时候所在的下标。

插入边直接 addEdge(1,2),插入一条从1指向2的边。我们每一次构造都是插入 Node 。

head[from] = newNode 表面上是赋值,

但这行代码背后的意义是:

把新的边插在原链表的最前面,原来的边通过

newNode->next继续挂在后面。

建立新节点的时候 new node{to,head[from]} 把旧的链表接在新边后面,实现了“头插法”追加”。

遍历

遍历图和遍历二叉树不太一样,图的每个顶点地位相同,我们要判断“一个点是否被访问过”,避免遗漏。

DFS

其实感觉有点像开 bool 数组呢…

深度优先遍历。

访问方式:

- 从选中的某一个未访问过的顶点出发,访问并对该顶点加已访问标志。

- 依次从该顶点的未被访问过的第1个、第2个、第3个…… 邻接顶点出发,依次进行深度优先遍历,即转向1。

- 如果还有顶点未被访问过,选中其中一个顶点作为起始顶点,再次转向1。如果 所有的顶点都被访问到,遍历结束。

简单点就是,一条路一直走,走到头,栈式回退,一层层卸载。

注意: - 深度优先遍历结果不唯一。

- DFS 是一个典型的递归过程,用对规模小的图的遍历问题解决大图遍历问题。

实现:

深度优先,就是开bool数组吧…递归只要做到”来过“就可以了。

从指定点开始深度优先遍历,我们先把一个点变成 true ,从它开始…

void DFS(Graph G, int v, bool visited[]) {

visited[v] = true; // 标记当前点已访问

for (每一个与 v 相邻的顶点 u) {

if (!visited[u]) {

DFS(G, u, visited); // 递归访问未访问的邻居

}

}

}

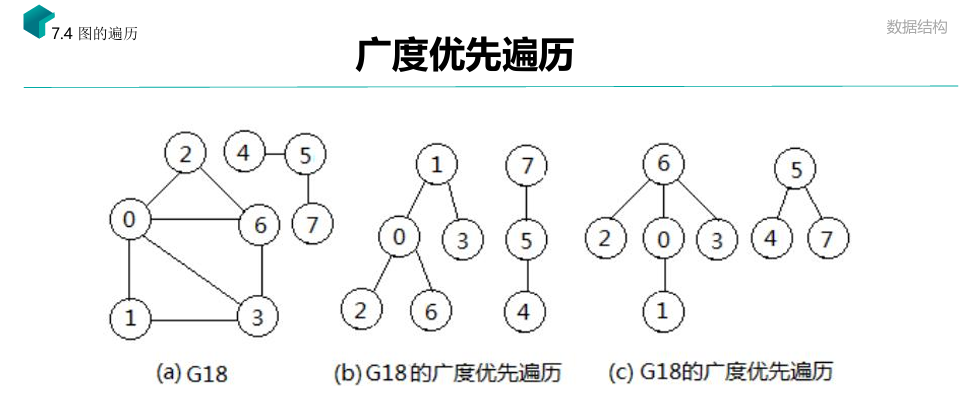

BFS

广度优先遍历。

访问方式:

- 从选中的某一个未访问过的顶点出发,访问并对该顶点加已访问标志。

- 依次对该顶点的未被访问过的第1个、第2个、第3个……第 k 个邻接点 v1、v2 、v3…… vk进行访问且加已访问标志。

- 依次对顶点 v1 、v2、v3…… vk转向操作2。

- 如果还有顶点未被访问过,选中其中一个顶点作为起始顶点,再次转向1。如果 所有的顶点都被访问到,遍历结束。

与深度优先不太一样的是,广度优先像是 “访问邻居“,确保从一个点出发,所有与该点连接的点都遍历到,然后再跳转下一点。

注意:

- 广度优先遍历结果不唯一。

- 广度优先遍历不是递归过程,它更像是一个对点的逐个访问。

实现:

void BFS(Graph G, int start, bool visited[]) {

queue<int> q;

visited[start] = true;

q.push(start); // 起点入队

while (!q.empty()) {

int v = q.front(); q.pop(); // 取出当前点

for (每一个与 v 相邻的顶点 u) {

if (!visited[u]) {

visited[u] = true; // 标记为已访问

q.push(u); // 邻居入队

}

}

}

}

应用

最短路径问题(Dijkstra,Bellman-Ford,Floyd-Warshall)

定义:在最短路径问题中,给定一个带有权值的有向图 G=(V,E),令w(u,v)表示边(u,v)的权值。图中一条路径p=<v_0,v_1,…,v_k>的权值w(p)是构成该路径的所有边的权值之和,在所有的从顶点u到顶点v的路径当中,权值最小的那条路径称之为从u到v的最短路径。

说白了就是每次都走权值最大or最小的路径。最后整条路径是权值最大or最小的。

重要性质:给定两个顶点之间的一条最短路径,则在该路径上任意两个点的路径都是最短的,这种最短子路径称为最优子结构。

一条大路是最优解,那么每条小路都是最优解。

我们用动态规划,Dijkstra算法的基础,就是基于这个“每条小路最优解”。

问题: 一条最短路径能包含环路吗?

答:不能。绝不行。不管环的权值是负的、正的,还是零,全都不行。

如果环的权值是负数 (这玩意最危险)

假设你从 A 出发,走到某个地方遇到了一个负权环,也就是说,这个环越绕越“省钱”。

那干嘛不在这个环里绕一百万圈,搞个负无穷大?你这什么最短路径,明明还可以更短!

只要图里能从起点走到一个负权环,那你永远也找不到真正的最短路径,

结论:负权环 = 最短路径永远没完没了。

如果环的权值是正数(这玩意没啥用)

你走了一条路,中间绕了个小贵环回来,然后再继续走。

那你为啥要走那个贵环?你删掉它不是省更多?

只要路径里有正权环,你都可以删掉它,剩下的路更短。

结论:正权环 = 拖后腿,没必要。

如果环的权值是 0( 这玩意最容易骗你)

你以为走这个 0 环“也没多付钱啊”,那可太天真了。

虽然它不会让路径更差,但它也不会让路径更好,

而且它让你走了一圈纯属浪费感情。

结论:0 权环 = 没损失但也没价值,是废环,删了也不影响最短路径。

Dijkstra算法

手写作业写最短路径的时候,按教材那个表达来。

遍历+贪心。

流程:

- Dijkstra 每一轮都更新「从源点到某节点的所有可能路径」,只取当前最短那一条,并不是依赖于上一条选好的线路而贪心增加。(比如选好了<4,2,3>是4到3最短,再看4到6的时候,除了要看<4,2,3,6>,可能还要看<4,6>,<4,2,6>等等…)

实例:

顺便给一下教材写法,考试格式…

- 标记(舍)是因为比已知存在路径要权重大,因此不作为下个未标记点的路径。

| 终点 | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ⟨4,1⟩20 | ⟨4,2,1⟩15 | ⬛ ⟨4,6,1⟩12 | ||

| 2 | ⬛ ⟨4,2⟩5 | ||||

| 3 | ⬛ ⟨4,2,3⟩8 | ||||

| 5 | ⬛ ⟨4,5⟩11 | ⟨4,2,3,5⟩23(舍) | ⟨4,6,5⟩13 | ||

| 6 | ⬛ ⟨4,6⟩10 | ||||

| u(选好的最短路径节点) | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |

| s(已确定最短路径的节点集合) | {4,2} | {4,2,3} | {4,2,3,6} | {4,2,3,6,5} | {4,2,3,6,5,1} |

| 最终结果(最短路径): |

- v1:⟨4,6,1⟩,dist=12

- v2:⟨4,2⟩,dist=5

- v3:⟨4,2,3⟩,dist=8

- v5:⟨4,5⟩,dist=11

- v6:⟨4,6⟩,dist=10

代码实现(这里是把所有点到点的距离全部计入了):

void dijkstra(int n, int start, vector<vector<int>>& graph) {

vector<int> dist(n, INF); // 存储起点到各点的最短距离

vector<bool> visited(n, false); // 标记哪些点已经确定最短路径

dist[start] = 0; // 起点到自己的距离是0

for (int i = 0; i < n; i++) {

int u = -1;

int minDist = INF;

// 找当前未访问的点中,距离起点最近的那个

for (int j = 0; j < n; j++) {

if (!visited[j] && dist[j] < minDist) {

u = j;

minDist = dist[j];

}

}

if (u == -1) break; // 如果没找到说明剩下的都不可达,结束

visited[u] = true; // 标记这个点已经确定最短路径

// 更新与u相邻的点的距离

for (int v = 0; v < n; v++) {

if (!visited[v] && graph[u][v] != INF) {

if (dist[u] + graph[u][v] < dist[v]) {

dist[v] = dist[u] + graph[u][v];

}

}

}

}

// 输出结果

for (int i = 0; i < n; i++) {

if (dist[i] == INF)

cout << "从" << start << "到" << i << ":不可达" << endl;

else

cout << "从" << start << "到" << i << ":最短距离 = " << dist[i] << endl;

}

}

Bellman-Ford算法

核心思想:Bellman-Ford算法通过对边进行松弛的方式渐近地求出源顶点s到其余顶点v的最短路径距离。

- Dijkstra 不支持负权边(就是边的权值可以是负数)

- Bellman-Ford 可以!

Bellman-Ford 的核心机制就是:

“你别急,我帮你把路径松弛 V-1 次。”

啥叫“松弛”?不是拉筋,是更新路径:

每次松弛,就是尝试:

“如果从 A 到 B 这条边能让 B 的最短距离更小,我就更新一下到达 B 的最短距离。”

你把图里所有边一遍一遍扫,

每发现能更新的路径,就更新。

重复这个过程 V-1 次(V = 点的数量)。

因为最短路径最多经过 V-1 条边,

再多就是环了,你就绕圈圈了。

“如果我松弛了 V-1 次还没完,

第 V 次还能继续更新,那说明你有 负权环,无限省钱大骗局,整个图炸了。”

代码实现:

bool bellmanFord(int n, int start, vector<Edge>& edges, vector<int>& dist) {

dist.assign(n, INF);

dist[start] = 0;

// 进行 n-1 次松弛操作

for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

for (auto edge : edges) {

if (dist[edge.u] != INF && dist[edge.u] + edge.w < dist[edge.v]) {

dist[edge.v] = dist[edge.u] + edge.w;

}

}

}

// 第n次松弛,检测是否还有可以更新的——有就代表存在负权回路

for (auto edge : edges) {

if (dist[edge.u] != INF && dist[edge.u] + edge.w < dist[edge.v]) {

return false; // 有负权环

}

}

return true; // 成功,没有负权环

}有负权环没答案。答案存在 dist 数组里。

Floyd-Warshall算法

算法介绍:Floyd-Warshall算法是一种动态规划算法,能解决所有顶点对最短路径问题,运行时间为O(|V|^3),能够处理权值为负的边。

代码更短。

核心思想:如果你想让 i 到 j 更短,那试试看从 i 到 k 再到 j 会不会更便宜。

你有一张图,任意两点之间的最短路径你都想知道,一个一个试太累,那你干脆:

让每个点都轮流当“中转站”,看看是不是能让两点之间的距离变短。

本质:

你要更新的路径是 dist[i][j],

每当你发现:

dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j]

你就做一次松弛

dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];

代码不太优雅:

从 i 到 j,如果我中转一下 k,是不是更便宜?

for (int k = 1; k <= n; ++k) // 中转点

for (int i = 1; i <= n; ++i) // 起点

for (int j = 1; j <= n; ++j)// 终点

if (dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j])

dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];

不能有负环,否则结果会出事(无限套现)。

最小生成树(最小支撑树)问题(生成MST)

定义:给定一个连通的加权图G=(V,E),其中V为顶点的集合,E为边的集合,其中E中的每条边都有一个非负的权值。最小生成树问题是在G中求解权值最小的生成树(MST)。

Prim算法

是一个贪心算法,构造树的时候,每次都是选择权值最小的路径连接点与点。

一个点出发,慢慢往外连边,每次都选:

“从已经连接好的点,到外面去的边中,最短的那一条。”

prim算法和Dijkstra算法的思想很像很像,不过一个是关注单纯点到点的路径的权值,一个是关注从源点到该点的路径和。也要注意保留未选取路径中指向未选取点的。

照样不能去成环,理由和最短路径的那个一样的。

代码实现:

- 代码总览:(邻接矩阵实现)

#include <iostream>

#include <vector>

#include <climits>

using namespace std;

const int INF = INT_MAX;

const int N = 100; // 最大顶点数

int graph[N][N]; // 邻接矩阵

vector<bool>visited(N,false); // 标记是否加入MST,哪些点已经被我们选了

vector<int>dist(N,INF) // 到MST的最小边权值,初始每个点都贵得离谱

int n; // 顶点数量

int prim(int start) {

dist[start] = 0;

int totalWeight = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

//给每一个点找最便宜的权值,处理后加上去

int u = -1, minDist = INF;

//从还没选的点中选一个最便宜的

for (int j = 0; j < n; j++) {

if (!visited[j] && dist[j] < minDist) {

minDist = dist[j];

u = j;

}

}

if (u == -1) break; // 找不到了,说明不连通

visited[u] = true; // 找到了,标记一下,下次不选它了,不然有可能形成环路

totalWeight += dist[u]; // 加一下找到的u点出发最短权值

// 更新从点 u 出发可以到达的,但还没去过的其他点的,权值,便于下次选择最短路径

for (int v = 0; v < n; v++) {

if (!visited[v] && graph[u][v] < dist[v]) {

//v 点我还没去过,并且我发现u到v点的路径比我一开始设定的minDist还要短,那我就把它改成u到v的边,调整一下

dist[v] = graph[u][v];

}

}

}

return totalWeight; // 输出最短路径

}

- 输入格式(邻接矩阵,邻接表实现其实要麻烦一些,要遍历表找最值)

int n;

cin >> n;

vector<vector<int>> graph(n, vector<int>(n));

for (int i = 0; i < n; i++) {

for (int j = 0; j < n; j++) {

cin >> graph[i][j];

if (graph[i][j] == 0 && i != j) graph[i][j] = INT_MAX; // 无边当作 ∞

}

}Prim 算法遍历邻接矩阵所有点,平均时间复杂度为O(n^2)。

- 邻接表实现:

#include <iostream>

#include <vector>

#include <queue>

using namespace std;

struct Edge {

int to, weight;

bool operator>(const Edge &e) const {

return weight > e.weight; // 小根堆

}

};

const int N = 1001; //顶点最大个数

vector<Edge> graph[N]; //图,邻接表表示的,数组索引i表示是第i个节点,存的是边链表的头

bool visited[N];

int prim(int start) {

priority_queue<Edge, vector<Edge>, greater<Edge>> pq;

visited[start] = true;

for (auto &e : graph[start]) pq.push(e);

int total_weight = 0;

while (!pq.empty()) {

Edge curr = pq.top(); pq.pop();

if (visited[curr.to]) continue;

visited[curr.to] = true;

total_weight += curr.weight;

for (auto &e : graph[curr.to]) {

if (!visited[e.to]) pq.push(e);

}

}

return total_weight;

}

Kruskal 算法

算法思想很简单:

我先把全世界最便宜的边找出来,想加就加,只要它不会成环。

那么先把边按权值大小排序,从上往下加入边,如果不成环就加。(这里判断是否成环需要用到并查集)。

代码之后补充,因为还没了解并查集😿。

拓扑排序算法

拓扑排序还是很容易去理解的,我们根据前后关联性可以轻松写出它的拓扑排序。

拓扑排序算法一般还是用于查找该图“是否有拓扑排序”。

关键路径

从起点到某点的最长路径称为起点到该点的关键路径。一般用于AOE网络。

关键路径上的活动被称为关键活动。

对于一个图的优先调度,有多余的人力物力放在非关键路径上其实是不起效果的。

求解关键路径:

目标:从 v₀ 出发走到 v₈,找出耗时最长但不能耽误任何环节的一条路径,也就是“关键路径”。

A. 先算每个事件的 earliest[v]

从起点 v₀ 开始,最早发生时间记为 0

然后向下游传播,按下式推:

earliest[v] = max{ earliest[u] + weight(u,v) }

按顺序来算:

-

v₀ = 0(起点)

-

v₁ = v₀ + 5 = 5(a₀)

-

v₂ = v₀ + 3 = 3(a₁)

-

v₃ = v₂ + 5 = 8(a₂)

-

v₄ 有两条路:

- v₂ + 1 = 4(a₃)

- v₁ + 4 = 9(a₄)→ 取 max → 9

-

v₅ = v₁ + 2 = 7(a₅)

-

v₆ 有两条路:

- v₃ + 7 = 15(a₆)

- v₄ + 5 = 14(a₇)→ max → 15

-

v₇ 有两条路:

- v₄ + 5 = 14(a₈)

- v₅ + 6 = 13(a₉)→ max → 14

-

v₈ 有两条路:

- v₆ + 2 = 17(a₁₀)

- v₇ + 8 = 22(a₁₁)→ max → 22

于是你现在有了 earliest[v] :见图中绿色数字。

B. 反过来算 latest[v](从终点往前推)

从终点 v₈ 开始:

- v₈ = 22(设为基准)

我们用公式:

latest[u] = min{ latest[v] - weight(u,v) }

倒着来算

-

v₇ = v₈ - 8 = 14(a₁₁)

-

v₆ = v₈ - 2 = 20(a₁₀)

-

v₅ = v₇ - 6 = 8(a₉)

-

v₄:

- v₇ - 5 = 9(a₈)

- v₆ - 5 = 15(a₇)→ 取 min = 9

-

v₃ = v₆ - 7 = 13

-

v₂:

- v₃ - 5 = 8(a₂)

- v₄ - 1 = 8(a₃)→ min = 8

-

v₁:

- v₄ - 4 = 5(a₄)

- v₅ - 2 = 6(a₅)→ min = 5

-

v₀:

- v₁ - 5 = 0(a₀)

- v₂ - 3 = 5(a₁)→ min = 0

C. 计算每条活动的 e[i] 和 l[i]

对每条活动 aᵢ:

e[i] = earliest[u] (活动起点的最早时间)

l[i] = latest[v] - weight(u,v)(终点最晚时间-任务耗时)

若 e[i] == l[i],说明该活动不能晚,就是关键路径的一部分!

我们来实际举几个:

a₀(v₀→v₁):

- e[0] = earliest[v₀] = 0

- l[0] = latest[v₁] - 5 = 5 - 5 = 0 ✔️ e = l → 关键路径

a₄(v₁→v₄):

- e = 5(v₁)

- l = 9 - 4 = 5 ✔️ 关键路径

a₆(v₃→v₆):

- e = 8(v₃)

- l = 20 - 7 = 13 ✘ 不是关键路径(8 ≠ 13)

连接所有 e[i]=I[i] 的点,得到关键路径。

最终关键路径是:

v₀ → v₁ → v₄ → v₇ → v₈

总耗时:5 + 4 + 5 + 8 = 22(也就是项目最早完成时间)